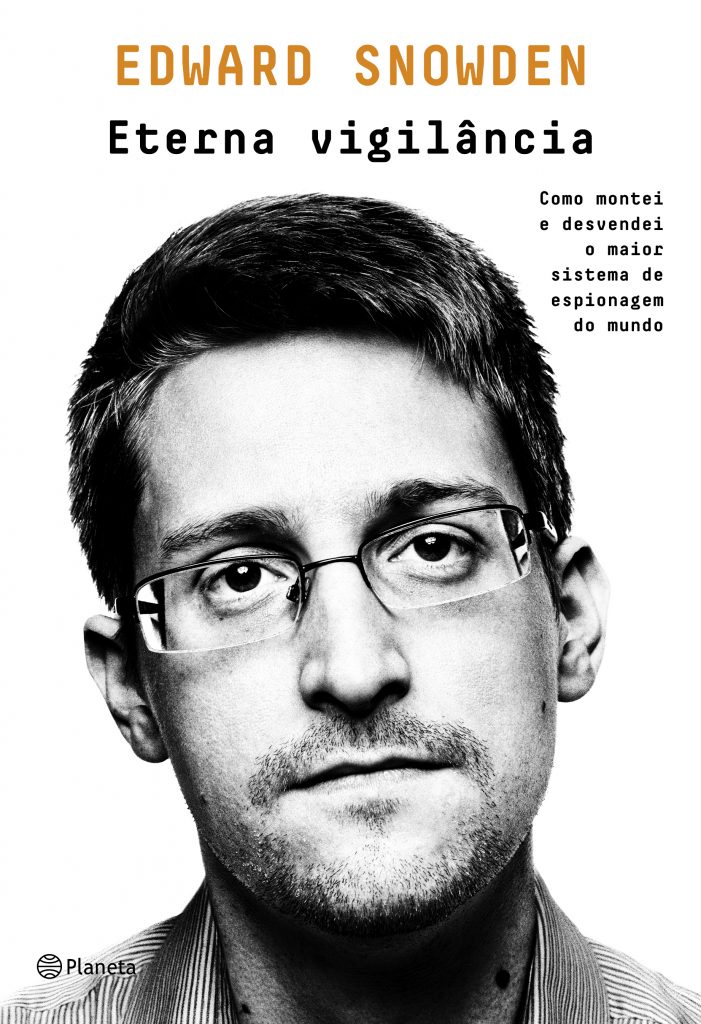

O dia em que Snowden encontrou Glenn

Edward Snowden chacoalhou o mundo com suas revelações. Agora, ele conta em uma autobiografia como foram os bastidores daquele primeiro encontro com os jornalistas que receberam documentos e explicações sobre como funcionava o maior sistema de espionagem do mundo.

O blog teve a autorização para publicar um dos capítulos do livro que, a partir desta semana, chega às livrarias de todo o País.

CAPÍTULO 8

HONG KONG

O profundo apelo psicológico dos jogos, que são, na verdade, só uma série de desafios cada vez mais difíceis, é a crença de que podemos ganhar. Em nenhum lugar isso é mais claro para mim que no caso do Cubo Mágico, que realiza uma fantasia universal: se você se esforçar bastante e tentar todas as possibilidades, tudo que parece embaralhado e incoerente por fim entrará em posição e ficará perfeitamente alinhado; que a engenhosidade humana é suficiente para transformar o sistema mais defeituoso e caótico em algo lógico e ordenado, no qual cada face do espaço tridimensional brilha com perfeita uniformidade.

Eu tinha um plano – na verdade, tinha vários – no qual um único erro significaria ser pego, mas não fui; eu consegui sair da NSA, consegui sair do país. Ganhei o jogo. Por todos os ângulos que eu podia imaginar, a parte difícil havia acabado. Mas minha imaginação não havia sido boa o bastante, porque os jornalistas que eu chamara para me conhecer não apareciam. Ficavam adiando, dando pretextos e se desculpando.

Eu sabia que Laura Poitras – a quem eu já havia enviado alguns documentos e a promessa de muitos mais – estava pronta para decolar de algum ponto de Nova York a qualquer momento, mas ela não iria sozinha. Ela estava tentando fazer Glenn Greenwald se comprometer, ten- tando convencê-lo a comprar um notebook novo com o qual não entraria na internet. Tentando fazê-lo instalar programas de criptografia para podermos nos comunicar melhor. E lá estava eu, em Hong Kong, observando as horas passarem no relógio, o calendário marcando os dias, suplicando, implorando: "Por favor, venham antes que a NSA perceba que eu estou longe do trabalho há tempo demais". Era difícil pensar em tudo que eu havia feito e enfrentar a perspectiva de ser deixado plantado em Hong Kong. Tentei sentir compaixão por aqueles jornalistas que pareciam ocupados demais, ou nervosos demais, para concluir seus planos de viagem; mas, então, eu me lembrava de que apenas uma pequena parte do material pelo qual eu estava arriscando tudo chegaria ao público se a polícia chegasse primeiro. Pensava em minha família e em Lindsay, e em como havia sido tolo por ter colocado minha vida nas mãos de pessoas que nem sabiam meu nome.

Fiz de meu quarto no Mira Hotel uma trincheira. Eu havia escolhido esse hotel devido a sua localização central, em um movimentado distrito comercial e de negócios. Coloquei a placa Não perturbe na maçaneta da porta para que o serviço de limpeza não entrasse. Durante dez dias não saí do quarto, com medo de dar a um espião estrangeiro a oportunidade de entrar e revistar o local. Sendo as apostas tão altas, a única coisa que eu podia fazer era esperar. Transformei o quarto no centro de operações de um pobre homem, o coração invisível da rede de túneis criptografados de internet, por meio dos quais eu mandava pedidos cada vez mais estridentes aos ausentes emissários de nossa imprensa livre. Então, eu ficava à janela esperando uma resposta, olhando o belo parque que eu nunca visitaria. Quando Laura e Glenn por fim chegaram, eu comi tudo que havia no cardápio do serviço de quarto.

Isso não quer dizer que eu fiquei sentado durante aquela semana e meia escrevendo mensagens. Eu também tentei organizar o último resumo que daria – lendo o arquivo, pensando em como melhor explicar seu conteúdo para os jornalistas no tempo extremamente limitado que teríamos. Esse era um problema interessante: como expressar tudo da maneira mais convincente a pessoas estranhas à área técnica, que quase certamente tendiam a duvidar do fato de que o governo dos EUA estava vigiando o mundo e dos métodos que usava para isso. Eu criei glossários de termos técnicos como "metadados" e "carregador de comunicação". Criei glossários de acrônimos e abreviações: CCE, CSS, DNI, NOFORN. Tomei a decisão de explicar não por meio de tecnologias e sistemas, e sim de programas de vigilância – essencialmente, por meio de histórias, em uma ten- tativa de falar a língua deles. Mas eu não conseguia decidir que histórias apresentar primeiro, e continuava as embaralhando, tentando colocar os piores crimes na melhor ordem.

Eu tinha que achar um jeito de ajudar Laura e Glenn a entender em poucos dias pelo menos um pouco do que eu levara anos para decifrar. E também havia outra coisa: eu teria que ajudá-los a entender quem eu era e por que havia decidido fazer aquilo.

Por fim, Glenn e Laura apareceram em Hong Kong no dia 2 de junho. Quando foram me encontrar no Mira, acho que ficaram desapontados, pelo menos inicialmente. Eles até disseram isso; ou Glenn disse. Ele estava esperando alguém mais velho, que fumava um cigarro atrás do outro, tinha câncer terminal e uma consciência pesada. Glenn não entendia como uma pessoa tão jovem – ele ficava perguntando minha idade – não só tinha acesso a documentos tão sigilosos, como também estava tão disposto a jogar sua vida fora. De minha parte, eu não sabia como eles poderiam esperar alguém de barba grisalha, dadas minhas instruções de como me encontrar: vão a certa sala tranquila ao lado do restaurante do hotel, que tem um sofá de couro falso de crocodilo, e procurem um sujeito com um Cubo Mágico na mão. O engraçado é que eu originalmente me preocupei em usar esse clichê de espião, mas o cubo era a única coisa que eu havia levado comigo que seria único e identificável a distância. E também me ajudou a disfarçar o estresse por esperar pelo que eu temia ser uma surpresa com algemas na mão.

Esse estresse alcançaria visivelmente seu pico mais ou menos dez minu- tos depois, quando levei Laura e Glenn a meu quarto – 1014, no décimo andar. Glenn mal teve a chance de guardar seu smartphone no frigobar, a meu pedido, quando Laura começou a reorganizar os móveis e a ajustar as luzes do quarto. Então, ela pegou sua câmera de vídeo digital. Embora houvéssemos concordado, por meio de um e-mail criptografado, que ela poderia filmar nosso encontro, eu não estava preparado para a realidade.

Nada poderia ter me preparado para o momento em que ela apontou a câmera para mim, esparramado em minha cama desfeita em um quarto bagunçado do qual eu não havia saído nos últimos dez dias. Acho que todo mundo já passou por uma experiência assim: quanto mais consciente você é de estar sendo filmado, mais constrangido você fica. A mera consciência de que alguém está, ou pode estar, apertando o Rec em seu smartphone e apontando para você pode causar estranheza, mesmo que esse alguém seja um amigo. Embora hoje quase todas as minhas interações ocorram via câmera, ainda não sei bem qual experiência considero mais alienante: se é me ver no filme ou ser filmado. Eu tento evitar o primeiro, mas evitar o último agora é difícil para todos.

Em uma situação que já era de alta intensidade, fiquei paralisado. A luz vermelha da câmera de Laura, assim como a mira de um franco-atira- dor, ficava me fazendo lembrar que a qualquer momento a porta poderia ser derrubada e eu seria engolido para sempre. E, quando eu não estava pensando nisso, pensava em como seria essa filmagem quando fosse passada no tribunal. Percebi que havia muitas coisas que eu deveria ter feito, como vestir roupas mais legais e fazer a barba. Pratos e lixo haviam se acumulado por todo o quarto. Havia recipientes de noodles e hambúrgueres meio comidos, pilhas de roupa suja e toalhas úmidas no chão.

Foi uma dinâmica surrealista. Além de nunca ter conhecido um cineasta antes de ser filmado por uma, eu nunca havia me reunido com um jornalista antes de servir como sua fonte. A primeira vez que falei em voz alta sobre o sistema de vigilância em massa do governo dos EUA, foi para todos que tivessem conexão com a internet. No entanto, independentemente de eu estar amarrotado e abalado, as filmagens de Laura foram indispensáveis, porque mostravam ao mundo exatamente o que estava acontecendo naquele quarto de hotel, de uma forma que o papel de um jornal jamais conseguiria. As filmagens que ela fez durante os dias que passamos em Hong Kong não podem ser distorcidas. Sua existência é um tributo não só a seu profissionalismo como documentarista, mas tam- bém a sua visão.

Passei a semana entre 3 e 9 de junho enclausurado naquele quarto com Glenn e seu colega do The Guardian, Ewen MacAskill, que se juntou a nós um pouco mais tarde naquele primeiro dia. Conversamos bastante, falamos dos programas da NSA, enquanto Laura filmava. Em contraste com os dias frenéticos, as noites eram vazias e desoladas; Glenn e Ewen se retiravam a seu próprio hotel, o vizinho W, para transformar suas descobertas em reportagens. Laura desaparecia para editar suas filmagens e fazer sua própria reportagem com Bart Gellman, do The Washington Post, que não foi até Hong Kong, mas trabalhou remotamente com os docu- mentos que recebeu dela.

Eu dormia – ou tentava –, ou ligava a TV, encontrava um canal em inglês como a BBC ou a CNN, e assistia à reação internacional. Em 5 de junho, o The Guardian publicou a primeira matéria de Glenn, sobre a ordem judicial do PISA que autorizava a NSA a coletar informações de cada telefonema dos clientes da Verizon, empresa de telecomunicações estadunidense. Em 6 de junho, foi publicada a matéria de Glenn sobre o PRISM, praticamente ao mesmo tempo que outra semelhante no The Washington Post, de Laura e Bart. Eu sabia, e acho que todos nós sabíamos, que quanto mais matérias saíssem, mais facilmente eu seria identificado, especialmente porque o escritório onde eu trabalhava havia começado a me mandar e-mails pedindo informações sobre minha situação e eu não respondia. Mas, apesar de Glenn, Ewen e Laura terem sido infalivelmente solidários a minha situação bomba-relógio, nunca deixaram que seu desejo de servir à verdade fosse influenciado por isso. E seguindo o exemplo deles, eu também não.

O jornalismo, assim como os documentários, pode revelar muita coisa. É interessante pensar sobre o que um veículo de mídia é forçado a omitir, tanto por convenção quanto por tecnologia. A prosa de Glenn, especialmente no The Guardian, era focada nos fatos, despojada da paixão obstinada que define sua personalidade. A prosa de Ewen refletia mais plenamente seu caráter: sincera, agradável, paciente e justa. Enquanto isso, Laura, que via tudo, mas raramente era vista, tinha uma reserva onisciente e uma inteligência sardônica – um mestre metade espião, metade artista.

Conforme as revelações iam abrangendo todos os canais de TV e sites, foi ficando claro que o governo dos Estados Unidos estava usando toda sua maquinaria para identificar a fonte. Também ficou claro que quando a identificassem, usariam o rosto que encontrassem – meu rosto – para evitar ter que prestar contas; em vez de abordar as revelações, eles impug- nariam a credibilidade e a motivação do vazador. Portanto, eu tinha que tomar a iniciativa antes que fosse tarde demais. Se eu não explicasse minhas ações e intenções, o governo o faria, e de uma maneira que desvia- ria o foco de seus erros.

A única esperança que eu tinha de reagir era me apresentar primeiro e me identificar. Eu daria à mídia os detalhes pessoais suficientes para satisfazer sua crescente curiosidade, além de uma nítida declaração de que não era eu o importante, e sim a subversão da democracia dos EUA. E então, eu desapareceria tão depressa quanto aparecera. Pelo menos esse era o plano.

Ewen e eu decidimos que ele escreveria uma matéria sobre minha car- reira na CI, e Laura sugeriu fazer uma declaração em vídeo para sair com a reportagem no The Guardian. No vídeo, eu assumiria a responsabilidade direta e única como fonte da matéria sobre a vigilância global em massa. Mas, apesar de Laura ter filmado durante a semana toda (muitas tomadas fariam parte de seu documentário de longa-metragem Citizenfour), nós não tínhamos tempo para repassar tudo que ela havia filmado e procurar trechos em que eu falasse de forma coerente e fazendo contato visual. Então, ela propôs minha primeira declaração gravada, que começou a filmar ali mesmo; aquela que começa com "Meu nome é Ed Snowden. Tenho 29 anos de idade". Olá, mundo.

Eu nunca me arrependi de abrir a cortina e revelar minha identidade, mas gostaria de tê-lo feito com uma dicção melhor e também um plano melhor para o que viria a seguir. Na verdade, eu não tinha plano nenhum. Não havia pensado muito na resposta à pergunta sobre o que fazer depois que o jogo acabasse, especialmente porque ganhar no fim era muito improvável. Só o que eu queria era divulgar os fatos ao mundo; descobri que ao colocar os documentos ao alcance do público, eu estava essencialmente me colocando a sua mercê. Nenhuma estratégia de saída poderia ser a única, porque fosse qual fosse o próximo passo que eu houvesse premeditado, correria o risco de enfraquecer as divulgações.

Se eu houvesse feito acordos prévios para ir a um país específico em busca de asilo, por exemplo, teria sido chamado de agente estrangeiro desse país. E se eu voltasse a meu país, o melhor que poderia esperar era ser preso ao desembarcar e acusado sob a Lei de Espionagem. Isso me daria direito a um show de julgamento, privado de defesa significativa, uma farsa na qual a discussão dos fatos mais importantes seria proibida.

O principal impedimento para a justiça era uma grande falha na lei; uma falha proposital, criada pelo governo. Alguém em minha posição nem sequer poderia argumentar no tribunal que as revelações feitas aos jornalistas eram benéficas para a sociedade. Mesmo agora, anos após o fato, eu não teria permissão para argumentar que as reportagens baseadas em minhas divulgações levaram o Congresso a mudar certas leis relativas à vigilância, ou convenceram os tribunais a derrubar certo programa de vigilância em massa por ser ilegal, ou influenciaram o procurador-geral e o presidente dos Estados Unidos a admitir que o debate sobre a vigilância em massa era crucial para o público, e que acabaria fortalecendo o país. Todas essas alegações seriam consideradas não apenas irrelevantes, como também inadmissíveis no tipo de processo que eu enfrentaria se voltasse para casa. A única coisa que meu governo teria que provar no tribunal era que eu divulgara informações confidenciais para jornalistas, fato indiscutível. É por isso que quem afirma que eu devo voltar aos Estados Unidos para ser julgado está essencialmente dizendo que tenho que vol- tar para ser condenado, e a sentença seria, assim como teria sido antes, certamente cruel. A pena pela divulgação de documentos ultrassecretos, seja para espiões estrangeiros ou jornalistas nacionais, é de até dez anos por documento.

A partir do momento em que o vídeo de Laura sobre mim foi postado no site do The Guardian, em 9 de junho, passei a ficar marcado. Havia um alvo em minhas costas. Eu sabia que as instituições que eu envergonhei não descansariam até que pusessem um saco em minha cabeça e algemas- sem meus membros. E até então – e talvez até depois disso –, eles acossa- riam meus entes queridos e depreciariam meu caráter, fuçando em todos os aspectos de minha vida e carreira em busca de informação (ou oportunidades de desinformação) com que me conspurcar. Eu já estava familiarizado com esse processo, tanto por ter lido exemplos confidenciais dentro da CI como por ter estudado os casos de outros denunciantes e vazadores.

Eu conhecia as histórias de heróis como Daniel Ellsberg e Anthony Russo e os mais recentes oponentes do sigilo do governo, como Thomas Tamm, advogado do Gabinete de Política e Análise de Inteligência do Departamento de Justiça, que serviu de fonte para muitas matérias sobre escutas telefônicas sem ordem judicial em meados dos anos 2000. Havia também Drake, Binney, Wiebe e Loomis, os sucessores da era digital de Jerry Fellwock, que em 1971 revelaram à imprensa a existência da até então desconhecida NSA, o que fez que a Comissão Church no Senado (precur- sora da atual Senate Select Committee on Intelligence (Seleta Comissão de Inteligência do Senado) tentasse garantir que o escopo da agência se limitasse à coleta de informações estrangeiras, e não de sinais domésticos. E havia a soldado do Exército dos EUA Chelsea Manning, que pelo delito de expor os crimes de guerra dos Estados Unidos foi levada à corte mar- cial e condenada a 35 anos de prisão, dos quais cumpriu sete. A sentença só foi reduzida depois que surgiu um clamor internacional por conta do tratamento que ela recebeu durante o confinamento na solitária.

Todas essas pessoas, tendo sido presas ou não, encontraram algum tipo de reação, na maioria das vezes severa e derivada do mesmo abuso que eu havia acabado de ajudar a expor: vigilância. Se alguma vez expressaram raiva em uma comunicação privada, eram descontentes; se já haviam consultado um psiquiatra ou um psicólogo, ou apenas procurado livros sobre assuntos relacionados em uma biblioteca, eram mentalmente doentes; se haviam se embriagado uma vez, eram alcoólatras. Se haviam tido um caso extraconjugal, diziam que eram pervertidos sexuais. Não foram poucos que perderam suas casas e foram à falência. É mais fácil para uma ins- tituição macular uma reputação que se comprometer substantivamente com uma dissidência de princípios – para a CI, é só uma questão de con- sultar os arquivos, amplificar as evidências disponíveis, e onde não exis- tam evidências, simplesmente fabricá-las.

Tão certo como eu estava da indignação de meu governo, também estava certo do apoio de minha família e de Lindsay, que eu tinha certeza de que iria entender – talvez não perdoar, mas entender – o contexto de meu comportamento recente. Senti conforto ao recordar o amor deles; isso me ajudou a lidar com o fato de que não havia mais nada que eu pudesse fazer, mais nenhum plano. Eu só podia estender a crença que tinha em minha família e Lindsay e transformá-la na fé talvez idealista em meus concidadãos, na esperança de que uma vez que estivessem cientes do escopo completo da vigilância em massa dos EUA, se mobilizassem e clamassem por justiça. Eles teriam o poder de buscar justiça para si mesmos, e, consequentemente, meu destino seria decidido. Esse foi o último salto de fé, de certa forma: dificilmente eu poderia confiar em alguém, mas tive que confiar em todos.

Poucas horas depois do vídeo do The Guardian, um dos leitores regulares de Glenn em Hong Kong o procurou e se ofereceu para me pôr em contato com Robert Tibbo e Jonathan Man, dois advogados locais que se ofereceram para assumir meu caso. Foram eles os homens que me ajudaram a sair do Mira quando a imprensa por fim me localizou e cercou o hotel. Para efeitos de distração, Glenn saiu pela porta da frente, onde foi ime- diatamente cercado por câmeras e microfones. Enquanto isso, eu saí por uma das muitas outras saídas do Mira, que se conectavam a um shopping por meio de uma passarela.

Uma coisa de que eu gosto em Robert é que ser seu cliente é ser seu amigo para o resto da vida. Ele é um idealista, um cruzado, um incansável defensor das causas perdidas. Mas ainda mais impressionante que seu exercício da advocacia foi sua criatividade em encontrar casas seguras. Enquanto os jornalistas vasculhavam cada hotel 5 estrelas em Hong Kong, ele me levou a um dos bairros mais pobres da cidade e me apresentou a outros clientes seus, alguns dos quase 12 mil refugiados esquecidos em Hong Kong – sob pressão chinesa, a ilha mantinha uma taxa de aprovação de 1% para pedidos de residência permanente. Eu não citaria seus nomes, mas como eles corajosamente se identificaram na imprensa, vou citá-los: Vanessa Mae Bondalian Rodel, das Filipinas; Ajith Pushpakumara, Supun Thilina Kellapatha e Nadeeka Dilrukshi Nonis, do Sri Lanka.

Essas pessoas infalivelmente amáveis e generosas surgiram cheias de graça caridosa. A solidariedade que demonstraram não era política; era humana, e estarei para sempre em dívida para com eles. Para eles, não importava quem eu era, nem que perigos eles poderiam ter de enfrentar por me ajudar; só importava que havia uma pessoa necessitada. Eles sabiam muito bem o que significava ser forçado a fugir de uma ameaça mortal; sobreviveram a provações que iam muito além de qualquer coisa que eu já houvesse encarado, e tomara que nunca precise encarar: foram torturados pelos militares, estuprados, abusados sexualmente. Eles dei- xaram um estranho exausto entrar em suas casas, e quando viram meu rosto na TV, não hesitaram. Sorriram e aproveitaram a oportunidade para reafirmar sua hospitalidade.

Embora seus recursos fossem limitados – Supun, Nadeeka, Vanessa e duas menininhas moravam em um apartamento em ruínas, apertado, menor que meu quarto no Mira –, compartilhavam comigo tudo que tinham, e incansáveis, recusavam com tanta convicção minhas ofertas de reembolsá-los que eu tive de esconder dinheiro no quarto para fazê- -los aceitar. Eles me alimentaram, deixaram que tomasse banho, que dormisse, e me protegeram. Eu nunca serei capaz de explicar o que significava receber tanto de quem tem tão pouco, ser aceito por eles sem julgamento enquanto eu ficava empoleirado nos cantos como um gato de rua tentando pegar o Wi-Fi de hotéis distantes com uma antena especial que encantava as crianças.

Suas boas-vindas e amizade foram um presente; para o mundo, a exis- tência dessas pessoas é um presente. E por isso me dói que mesmo depois de tantos anos, os casos de Ajith, Supun, Nadeeka e sua filha ainda estejam pendentes. A admiração que sinto por essas pessoas só se compara ao ressentimento que sinto em relação aos burocratas de Hong Kong, que continuam a lhes negar a dignidade básica do asilo. Se pessoas tão decentes e altruístas como essas não são consideradas merecedoras da proteção do Estado, é porque o próprio Estado é indigno. Mas o que me dá esperança é que, assim que este livro foi para a gráfica, Vanessa e sua filha receberam asilo no Canadá. Aguardo ansiosamente o dia em que poderei visitar todos os meus velhos amigos de Hong Kong em suas novas casas, onde quer que estejam, para podermos fazer lembranças novas e mais feli- zes juntos, em liberdade.

Em 14 de junho, o governo dos EUA fez uma queixa secreta contra mim, sob a Lei de Espionagem, e em 21 de junho solicitou formalmente minha extradição. Eu sabia que era hora de partir. Também era meu 30o aniversário.

Assim que o Departamento de Estado dos EUA enviou sua solicitação, meus advogados receberam uma resposta para meu pedido de ajuda ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados: não havia nada que pudessem fazer por mim. O governo de Hong Kong, sob pressão chinesa ou não, resistia a qualquer esforço da ONU para me conceder proteção internacional em seu território e, além disso, afirmava que teria primeiro que analisar as reivindicações de meu país natal. Em outras pala- vras, Hong Kong estava me dizendo para ir para casa e tratar com a ONU da prisão. Eu não só estava sozinho, como também não era bem-vindo. Se eu fosse sair livremente, teria de ser imediatamente. Limpei bem meus 4 notebooks e destruí a chave criptográfica, o que significava que eu não conseguiria mais acessar nenhum documento, mesmo que fosse forçado a isso. Então, pus na mala as poucas roupas que eu tinha e parti. Não havia segurança para mim no Porto Perfumado.

Eterna vigilância – Edward Snowden

Editora Planeta

288 páginas

R$ 44,90

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.